https://cafe.naver.com/skyguide/364395?tc=shared_link

[출처] 천체사진용 굴절망원경 찾으시는 입문자라면 보세요 (아님) (별하늘지기) | 작성자 모닥별ㅣTorches

천체사진용 굴절망원경 찾으시는 입문자라면 보세요 (아님)

대한민국 모임의 시작, 네이버 카페

cafe.naver.com

천체사진을 위해 첫망원경을 고르는데 도움이 될만한 글이 있어 퍼왔다.(상단 링크)

#1. 색수차

입문자 분들이 많이들 첫 경통으로 선택하시는 망원경을 보면 대부분이 코동이나 BCTO90, 아니면 브레서나 스카이워쳐의 저렴한 중국산 굴절망원경을 택하시는걸 볼 수 있습니다. 한껏 부푼 마음을 안고 열심히 GOTO를 조작해서 장노출 사진을 찍어보면, 밝은 별들 주위로 보라색 테두리가 팅팅 부어있는 모습을 어렵지 않게 보실 수 있을겁니다. 천체를 확대해보면 디테일도 그리 뛰어나지 않고요. 왜 이런 현상이 발생하는걸까요?

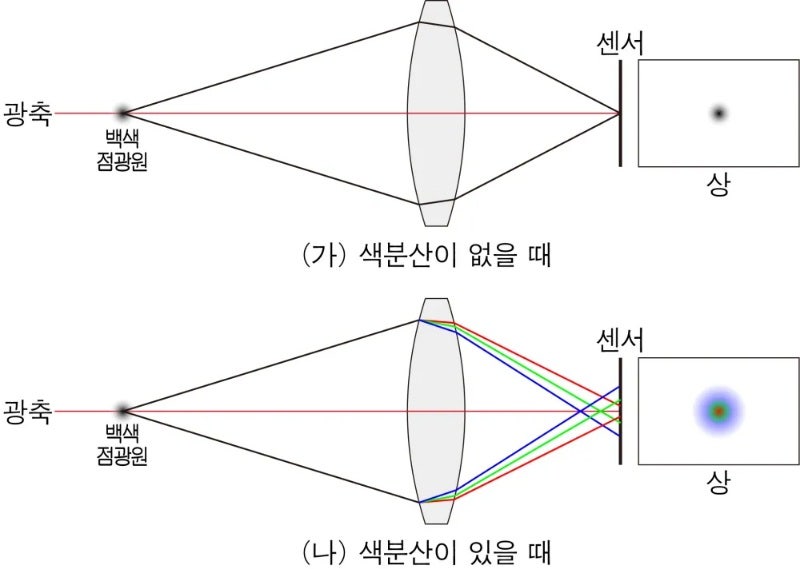

그 이유는 바로 색수차(Aberration) 때문입니다. "색수차"란 빛의 파장에 따른 굴절률이 달라... 뭐 이런 전문용어 가득한 이야기는 패스하고, 그냥 쉽게 말해서 천체사진에 무지개가 핀거라고 보셔도 무방합니다. 다만 무지개를 태양빛이 아니라 별빛이 만들었을 뿐이고, 공기 중의 물방울이 아니라 렌즈가 빛을 분산시켰을 뿐이죠. (이렇게 설명해도 되나...?) 그리고, 이 무지개를 없애기 위한 과학자들의 고군분투가 바로 지금의 휘황찬란한 굴절망원경 라인업을 탄생시킨 계기입니다.

이러한 색수차 현상을 방지할 수 있는 방법이 몇 가지가 있는데, 하나씩 살펴보겠습니다.

1. 초점거리를 늘려라

초점거리(Focal Length), 말 그대로 경통에 빛이 들어와서 센서(또는 눈)에 초점이 맞기까지의 거리입니다. 초점거리가 길어진다는 것은, 위 그림에서 렌즈에서 분산된 빛이 센서에 넓게 퍼지는 것이 아니라 길어진 거리만큼 더 촘촘하게 붙는다는 뜻이죠. 즉 분산된 정도가 덜해보이므로 색수차 역시 눈에 띄게 줄어들게 됩니다.

그래서 같은 아크로매트(뒤에서 후술) 경통일지라도 초점거리가 짧은 레오80에 비해 코동이나 BCTO90같이 초점거리가 길쭉한 경통이 조금 더 색수차가 적게 보여요. 초점거리가 길어지면서 빛이 분산되어 퍼진 정도가 줄어들었기 때문입니다.

다만 이 방법은 많이 큰 단점을 가지고 있습니다. 일단 초점거리가 길어지니 찍을 수 있는 대상의 폭이 확 줄어듭니다. 그리고 경통의 크기 자체도 커지고요. 예전에 개발된 망원경들이 하나같이 크기가 어마어마했던 이유 중 하나가 색수차를 줄이기 위해 초점거리를 뻥튀기해버렸기 때문입니다. 단지 멋있다는 이유로 그렇게 만들진 않았겠죠.

사진도 확 어두워지니 노출을 훨씬 오래 해야합니다. 행성은 몰라도 노출이 많이 필요한 딥스카이 사진을 찍는 사람들에게는 상당히 뼈아픈 단점이죠. 다른 방법을 찾아보도록 합시다.

2. F수를 높여라

F수(Focal Ratio, 초점비)에 대해 간략하게 짚고 넘어가자면, 망원경의 초점거리에서 구경을 나눈 값입니다. BCTO90의 경우 90mm 구경에 900mm 초점거리를 지니고 있으니 900mm/90mm=F/10을 지니고 있는거죠.

F수가 커지면 색수차가 줄어드는 이유는 의외로 간단합니다. 렌즈에서 빛이 굴절되는 구역 중 가장 굴절이 심하게 터지는 곳은 렌즈의 외곽이죠. 구경이 커질수록 외곽의 굴절되는 정도도 점점 커질거고요. 렌즈가 작으면 그만큼 외곽에서 굴절되는 정도도 덜할테니 색수차 역시 자연스레 없어지게 됩니다.

다만 색수차 없애겠다고 구경을 포기한답시고 망원경 앞에 종이를 둥글게 덧붙이는 사람은 (아마도) 많이 없을거에요. 경통으로 들어오는 빛의 손실이 너무 커지니까요. 결국 광학 연구자들은 아예 새로운 방법을 찾아내게 됩니다.

... 기존의 광학계를 뒤집어엎는거였죠. 렌즈를 아예 새로운 소재를 쓰거나 렌즈 수 자체를 늘려버리거나.

#2. 아크로매트와 아포크로매트

색수차가 작렬하던 기존 렌즈들의 (문자 그대로) 죽여주는 성능은 천문학자들의 머리를 쥐어싸게 했습니다.

이를 해결하기 위해 초점거리를 늘려보기도 하고, F수를 올려보기도 했지만 그에 반한 리스크가 너무나도 컸기 때문에 기존에 없던 다른 방법을 찾아야했습니다. 그 대안책으로 나온게 바로 렌즈를 한 장 더 추가하여 굴절될 때 가장 분산이 두드러지는 두 빛의 파장을 한 초점으로 모은, "아크로매트(Achromat)" 경통의 등장이었습니다.

등장 당시에는 획기적인 광학계였지만, 저게 막 개발됐을 당시는 1730년이었고(...) 지금은 대부분의 천체망원경이 어지간해선 아크로매트 광학계를 채택하고 있습니다. 예전에 내셔널 지오그래픽에서 파는 어린이 교육용 뭐시기 천체망원경 만들기 키트가 아니면 싹 다 아크로매트 경통이었던거같아요. 대표적인 코동이나 BCTO90, 레오80, Skywatcher BK102 등 입문자용 제품들이 대부분 아크로매트 광학계를 주력으로 내세우고 있습니다.

다만 지금은 두 빛의 파장을 막는거로는 부족하죠. 물론 그냥 렌즈보다야 우수하겠지만, 아크로매트 경통의 색수차는 여전히 눈에 거슬릴 정도로 존재했고, 이를 해결하기 위해 기존의 렌즈 두 장도 부족했는지 한 장을 더 추가해버립니다.

이것이 바로 "아포크로매트(Apochromat, APO)" 입니다. 이 광학계는 ED, SD, Fluorite 등 분산률이 낮은 특수한 소재를 활용함으로서 세 장의 렌즈를 넣어놓고 하나의 파장을 더 통제하여 빛의 파장 세 가닥을 모두 한 점으로 모으는데 성공했어요. 이것이 개발되면서 기존의 아크로매트 경통에 있던 색수차는 '뚝' 떨어지게 되었습니다.

네? 제 경통은 2매 구성(더블렛)인데 아포 경통이라고 하던데요?

Skyrover 60ED, SVBONY SV503 102ED, Takahashi FS60CB 등...

근데 여기서 짚고 넘어가야하는게, 평소 아포크로매트 경통이라고 생각했고 제조사에서도 아포 경통이라 홍보하지만, 사실 엄밀한 기준에 맞춰 말하면 실제로는 아포 경통이 아닌 것들이 몇개가 있어요.

세미 아포크로매트(Semi-APOchromat) 라고 불리는 이 광학계는 위에서 언급된 소재를 활용해서 만든 "저분산유리"를 일반 렌즈와 접합시켜서 만든 경통입니다.

아포크로매트와의 차이점이 있다면 일단 렌즈가 한 장 적고, 세 개의 빛 파장을 통제하는 것이 아니라 파장은 두 가닥만 확실히 초점을 맞춰주되, 남은 분산된 빛은 최대한 딴데로 새지 않도록 분산률을 낮춰준 경통이라고 생각하시면 됩니다. 아포크로매트보다는 상대적으로 색수차 제어 능력이 떨어질 수밖에 없죠.

저분산유리는 기본적으로 빛의 분산이 적게 발생하는 소재를 활용하여 렌즈를 제작한 것입니다. 이 저분산유리는 보통 아포크로매트 경통 제조를 위해 세 개의 렌즈를 구성할 때 들어가는 것이 보편적이지만, 두 개의 렌즈를 사용한 아크로매트 구성에 이러한 저분산 유리를 한 장 포함시키는 경우가 바로 세미 아포입니다.

다만 이 세미 아포 경통에도 나름의 급 아닌 급이 존재합니다.

일단 저분산 유리에는 다양한 종류가 있는데, 이 중에 가장 보편적인 것은 일본 오하라(Ohara) 사에서 생산하는 FPL-51과 FPL-53입니다. 대표적으로 SVBONY의 SV503 102ED의 경우 FPL-51을 사용하고, Skyrover 사의 60ED는 FPL-53을 사용하여 둘 다 더블렛(Doublet) 구성을 채용하고 있죠. 이 FPL 시리즈는 세미 아포 뿐만아니라 아포크로매트 구성에도 자주 사용되는 유리입니다. 그리고, 그 중에선 FPL-51에 비해 FPL-53의 저분산 퀄리티가 더 높은 편입니다. 물론 가격도 상대적으로 더 높고요. (참고로 53보다 위인 FPL-55도 존재는 하지만 대중적이지는 않습니다)

그리고 이보다 한 단계 더 높은 수준을 보여주는 소재가 있는데... 바로 플로라이트(Fluorite)입니다. 플로라이트는 우리말로 형석(CaF2)을 뜻하며 자연에서 채취 가능한 광물입니다. 예전에는 광산에서 채굴된 소량의 천연 플로라이트를 가공하여 매우 적은 수량만 제조하였지만, 요즘은 다행히 인공적으로 플로라이트를 양산할 수 있는 기술이 개발되면서 예전만큼의 몸값은 아니게 되었습니다. 물론 그래도 여전히 비싸긴 하지만요.

FPL-51과 FPL-53을 활용한 경통들은 중국 시장에서 활발하게 제조하고 있지만, 플로라이트 소재를 활용한 제품은 현재 소수의 업체에서만 생산하고 있습니다. 그 중에서도 특히 다카하시(Takahashi), 빅센(Vixen), 보그(Borg) 등 일본에 둥지를 튼 회사들이 플로라이트 시장을 선도하고 있습니다. 플로라이트를 활용한 세미 아포 경통은 가격이 매우 비싼 대신, 궁극적인 저분산 기술로 렌즈 매수가 적음에도 이따금 렌즈 3매의 구성을 가진 아포크로매트 경통에 밀리지 않는 퍼포먼스를 보여줍니다.

#3. 더블렛, 트리플렛, 쿼드르플렛

아포크로매트 경통을 살펴보다보면 위와 같은 용어들이 이따금씩 튀어나올 때가 있습니다. 얼핏 보면 어려워보이지만 개념 자체는 어렵지 않으니 조금 가볍게 보셔도 좋을 것 같습니다.

일단 위에서 가볍게 설명했듯이, 색수차를 없애는 방법은 비단 더 좋은 저분산유리를 사용하는것 뿐만아니라 렌즈 자체의 매수를 늘려버려서 빛의 파장을 미세하게 조절하는 방법도 있습니다. 이를 위해 렌즈의 매수를 점점 늘리다보니 생긴 단어가 바로 더블렛, 트리플렛, 쿼드르플렛 등입니다.

더블렛(Doublet)이란 2매의 렌즈로 구성된 경통을 의미합니다. 보통 위에서 설명한 세미-아포 경통들을 의미하는데요. 2매의 렌즈로 구성된 아크로매트 설계도 어떻게 보면 더블렛이라고 부를 수는 있지만, 통상적으로는 저분산유리가 들어간 세미 아포 경통들만을 지칭합니다. 댓글이나 게시글에서도 흔히 "더블렛"이라는 단어는 대체로 세미 아포 경통을 지칭하죠. 위에서 설명한 SVBONY SV503 102ED나 Skyrover 60ED, Takahashi FS60CB 뭐 이런 친구들이 더블렛이라고 생각하시면 됩니다.

트리플렛(Triplet)은 여기서 한 장이 더 추가된 3매의 렌즈로 구성된 경통입니다. 빛의 파장을 3색까지 초점을 맞춘 통상적인 아포크로매트 경통이 여기에 속합니다. 솔로몬옵틱스에서 판매하는 EDT80이나 SDT80, Askar 103APO 등 다양한 아포크로매트 경통들이 지니고 있는 광학계입니다.

쿼드르플렛(Quadruplet)은 예상하셨다시피 4매의 렌즈로 구성되어있는 경통입니다. 주로 다카하시(Takahashi)에서 판매하는 FSQ106EDP나 William Optics의 Redcat51 등 페츠발(Petzval) 구조의 경통이 쿼드르플렛 구조를 채용하고 있는 경우가 많습니다.

(*여기서 페츠발(Petzval)이란 굴절망원경에서 필연적으로 발생하는 외곽 별상의 왜곡을 방지하기 위해, 경통에 추가적인 보정렌즈를 장착한 구조를 뜻합니다. 이거는 #4에서 조금 더 자세히 다뤄볼게요.)

그 밖에도 5매의 렌즈를 채용한 콰인트플렛(Quintuplet)이나 무려 7매(!)의 렌즈를 장착한 셉트플렛(Septuplet) 등도 존재하지만... 이것들은 패스하도록 하겠습니다. 구조는 둘째치고 일단 가격부터가 심상치 않거든요. 입문자 분들의 지갑은 소중하니까요 :) (궁금하신 분들은 구글이나 별하늘지기에 "Takahashi FSQ-130ED"를 검색해보세요)

#4. 리듀서, 플래트너, 익스텐더 그리고 페츠발

누구든지 굴절망원경으로 천체사진을 찍는다면 따라오는 영원한 단짝, "보정렌즈" 친구들입니다. 아마 천체사진을 찍기 위해 장비상담 좀 받아보셨거나 정보글을 뒤져보신 분들이라면 한번쯤은 거의 무조건 접해보셨을 단어에요.

보정렌즈에는 리듀서(Reducer), 플래트너(Flattner), 익스텐더(Extender)가 있는데, 먼저 이 친구들이 왜 필요한지부터 짚고 넘어가도록 하죠.

여러분이 막 아무 굴절 경통을 구입을 하고 설레는 마음으로 카메라를 꽂은 뒤 바로 셔터를 눌러보면, 사진 외곽 부분의 별들과 천체가 마치 스타워즈 워프하듯 가운데를 향해 쭉 늘어난 것을 보시게 될겁니다. 아이피스를 통해 폰카로 어포컬 촬영을 해보신 분들도 비슷한 증상을 겪으실텐데, 이런 현상은 왜 일어나는걸까요?

그 이유는 렌즈를 투과한 빛의 초점이 곡면 형태로 맺히기 때문입니다. 카메라 센서는 평면이지만, 초점이 맞는 모든 빛들의 접점을 모아보면 둥글게 곡면을 이루게 됩니다. 망원경의 렌즈가 곡면을 이루기 때문이죠. 즉, 중앙은 초점이 맞지만 외곽으로 갈수록 초점이 점점 맞지 않기 때문에 별상도 일그러질 수밖에 없는데, 이것을 "상면만곡"이라고 부릅니다.

이를 해결하기 위해 광학제조사들은 플래트너(Flattner)라는 것을 개발하였습니다. 플래트너를 투과한 빛은 평평한 센서면에 나란히 초점을 이루기 때문에, 상면만곡으로 인한 별상 왜곡이 빠르게 잡히게 됩니다. 전체적인 사진을 왜곡 없이 평탄하게 만들어주기 때문에, "평평하다"를 의미하는 영단어 "Flat"에서 따와 "플래트너(Flattner)"라고 지칭합니다.

네? 그럼 리듀서와 익스텐더는 뭐냐고요?

리듀서(Reducer)란 "축소하다"라는 뜻의 "Reduce"에서 따온 단어이고, 반대로 익스텐더(Extender)의 경우 "연장하다"라는 뜻을 지닌 "Extend"에서 기원을 둔 단어입니다.

여기서 축소하고 연장되는 것은 바로 초점거리(Focal Length)로, 경통에 리듀서를 장착할 경우 초점거리가 줄어들면서 화각이 넓어지는 반면에 F수가 낮아지게 됩니다. 반대로, 익스텐더를 장착한다면 초점거리가 늘어나면서 화각이 좁아지고, F수는 높아집니다. 그리고 굴절 경통에 장착되는 대부분의 리듀서와 익스텐더는 플래트너의 평탄화 기능도 함께 겸하고 있는 경우가 많습니다.

리듀서와 익스텐더의 제품명을 잘 읽어보면 1.3x, 0.8x 등 앞에 배율이 적혀있는 것이 보이실텐데요, 이것이 바로 리듀서와 익스텐더에 의해 변경되는 초점거리의 피승수(곱해지는 수)입니다. 예를 들어 Askar 103APO의 초점거리는 700mm이므로, 여기에 0.8x 리듀서를 장착하면 560mm의 경통으로 사용할 수 있으면서 동시에 F수는 6.8에서 대략 5.4까지 떨어지게 되는거죠. 반대의 경우인 익스텐더도 역시 마찬가지입니다.

참고로, 리듀서와 익스텐더의 경우 굳이 별상이 목적이 아니더라도, 하나의 경통에 액세서리를 부착하여 다양한 화각으로 써먹을 수 있다는 점에서 구입하는 사람들도 매우 많습니다. 700mm 초점거리로 촬영할 수 있는 천체는 비교적 작은 크기의 대상으로 제한되지만, 0.8x 리듀서나 0.6x 리듀서를 장착하여 초점거리를 낮추면 560mm, 또는 420mm까지도 낮춰서 사용할 수 있거든요. 더 크기가 큰 천체들도 한번에 담을 수 있게 되는겁니다. 그만큼 F수가 줄어드니 광량도 크게 늘어나고요.

다만, 이 플래트너와 리듀서, 익스텐더를 따로 구입해서 부착하는 것은 꽤 귀찮은 일입니다. 당장 큰 맘 먹고 경통을 지른 나에게 예상 외의 지출이 될 수도 있고, 단순히 뒤에 대충 갖다붙인다고 마법처럼 별상이 평탄해지지 않을 뿐더러, 경통의 제원과 카메라 센서까지의 거리, 필터의 광로 등을 계산해서 "백포커스(Back-Focus)"를 맞춰 정확한 위치에 장착해야하기 때문입니다. 굉장히 귀찮은 일이죠.

이러한 번거로움과 불편함을 꺼리던 소비자들을 위해 아예 플래트너를 경통 안에 때려박아버린 제품이 등장하게 되는데...

바로 페츠발(Petzval) 경통입니다.

이 친구들은 굳이 플래트너나 리듀서, 익스텐더를 따로 구입하지 않고 카메라를 바로 체결하여 촬영하더라도 외곽의 별상이 왜곡되지 않습니다. 이미 경통 내부에 플래트너가 내장되어있기 때문이죠. 이러한 편리함 때문에 일부 페츠발 경통들은 천체사진 입문자들에게 불티나게 팔리곤 하며, 많은 학생 별지기들에게는 워너비 경통이 되기도 합니다. 대표적으로 William Optics의 Redcat51이나, 솔로몬옵틱스의 SDP71 등이 국내에서는 유명세를 끌고 있습니다. (물론, 페츠발 경통임에도 화각의 다양성을 위해 전용 리듀서나 익스텐더를 별매로 판매하는 경우도 많습니다.)

페츠발 경통들은 위에서 앞서 언급했듯이 기본적으로 쿼드르플렛(Quadruplet) 혹은 그 이상의 광학계로 분류됩니다. 보정렌즈들은 대체로 앞쪽 주경에 장착된 렌즈 매수만큼 뒤쪽에 똑같은 숫자로 렌즈 매수가 구성된 경우가 많은데, 예를 들어 William Optics Redcat51의 경우 앞쪽 주경에 FPL-53 유리를 포함한 2매의 렌즈가 있고, 뒤쪽에 내장된 보정렌즈도 똑같이 2매의 렌즈를 달고 있기 때문에 Redcat51은 총 4매의 렌즈를 가진 쿼드르플렛 광학계로 분류합니다.

#5. 마무리

망원경의 세계는 넓습니다. 당장 굴절망원경의 기본적인 지식만 모아놔도 이 정도죠. 물론 이마저도 깊은 지식이 아니면 점점 딥하게 들어갈수록 알아야할 것이 산더미처럼 불어납니다. 그나마 이 글은 그 중에서도 "사진 촬영을 위해선 알아야할 알짜배기 정보" 라고 할 수 있겠습니다. 최대한 이해하기 쉽게 설명하려고 했는데, 다시 제가 읽어보니 이해하기 어렵지 않을까 싶은 부분들이 여럿 보여서 수정에 수정을 거듭했습니다. 도움이 되셨을지 모르겠네요.

굴절망원경은 천체사진 찍기에 매우 적합한 경통입니다. 들고다니기도 쉽고 관리하기도 편하고 매물도 많죠. 화각도 적당해서 오리온대성운이나 플레이아데스, 말머리성운같은 대중적인 대상 찍는데는 훌륭하고요. 다만 본인에게 맞지 않는 경통을 산다면 오히려 독이 되기 딱 좋은 경통이 바로 굴절이기도 합니다.

이 글을 통해 좀 더 본인에게 맞는 경통을, 더 합리적이고 훌륭한 제품을 들이는데 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다. 끝으로... 글에 발견된 오탈자와 정보 오류 등을 검수해주신 별하늘지기 세종팀 분들께 감사인사를 올리며 이만 글 줄이겠습니다. 감사합니다!

'천문관측 > 관측장비' 카테고리의 다른 글

| 삼양렌즈 135mm 무한대 초점 잡기 (0) | 2025.01.14 |

|---|---|

| 천체촬영용 드롭인필터드로우 만들기 (0) | 2025.01.11 |

| 딥스카이 촬영을 위한 미러리스 세팅 (3) | 2024.12.04 |

| 셀레스트론 NexStar 127SLT (0) | 2024.09.20 |

| 150mm Noh's 쌍안망원경(F8, achromatic) (0) | 2024.07.17 |